Im Jahr 2009 wurde in einem filmreifen Coup die Schmuck- und Uhrenabteilung eines Berliner Kaufhauses ausgeraubt, für die deutsche Hauptstadt einer der spektakulärsten Kriminalfälle der jüngeren Vergangenheit. Die mutmaßlichen Täter wurden bald gefasst, ein libanesisches Brüderpaar. Doch obwohl am Tatort ihre DNA nachgewiesen wurde, mussten die beiden wieder freigelassen werden, weil die gefundene Erbsubstanz nicht eindeutig einem der beiden Männer zuzuordnen war. Die mutmaßlichen Täter sind nicht einfach nur Brüder, sondern eineiige Zwillinge.

Heute hätten die Ermittlungsbehörden ein weiteres Eisen im Feuer. Noch ist sein Einsatz im Zuge forensischer Untersuchungen nicht üblich, aber das dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Denn, obwohl es wie ein Widerspruch in sich klingt, es gibt etwas, was – nach neueren Forschungen – spezifischer für einen Menschen ist als das eigene Genom: sein Mikrobiom.

Ein Vielfaches der Körperzellen

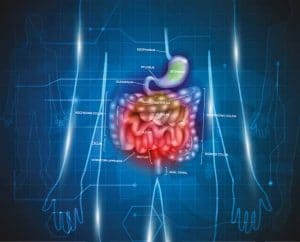

Biologen verstehen darunter die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die an und in unserem Körper leben. Ihre Zahl, vor allem die der Bakterien, geht in die Billionen und soll Schätzungen gemäss die Zahl unserer Körperzellen um das Zehnfache übertreffen. Wie soll man das verstehen? Wir sind eine Minderheit im eigenen Körper? Wer oder was bin «ich» denn, wenn das, was ich als meinen Körper ansehe, aus mehr fremden als eigenen Zellen besteht?

Die Zusammensetzung dieser Körpermikrobengemeinschaften ist nicht zufällig, sondern spiegelt eine genetische Verwandtschaft. So stehen sich Schimpanse und Mensch diesbezüglich näher als Mensch und Gorilla. Unser Mikrobiom ist unverwechselbar, entstanden in einem – «Koevolution» genannten – Millionen Jahre andauernden Prozess der wechselseitigen Einflussnahme und Anpassung zwischen uns und unseren kleinen Partnern. Es ist so spezifisch, dass sich anhand der auf Computertastaturen hinterlassenen Bakterien noch mindestens zwei Wochen nach Berührung mit grosser Sicherheit sagen lässt, wer zuletzt darauf getippt hat. Eineiige Zwillinge sind «nur» genetisch identisch, die Zusammensetzung ihrer Körpermikroben unterscheidet sich erheblich. Mithilfe der von ihnen hinterlassenen Hautbakterien hätte man die Kaufhausräuber vielleicht überführen können.

Auch wenn es sich noch nicht herumgesprochen hat: Wir erleben eine wissenschaftliche Revolution, die in Biologie und Medizin noch für erhebliche Turbulenzen sorgen wird. Die neuen Erkenntnisse, so ein flammender Appell der Mikrobiomforscher, «sind ein Aufruf an alle Lebenswissenschafter, ihre Sicht auf die fundamentale Natur der Biosphäre signifikant zu verändern». Denn was für den Menschen und seine Verwandten gilt, findet sich bei allen komplexen Lebensformen, die diesen Planeten bevölkern, ob bei Pflanzen oder Tieren, ob im Wasser oder zu Lande, bei Gross ebenso wie bei Klein. Lebewesen sind keine Individuen im strengen Sinne – sie waren es vermutlich nie –, sondern sogenannte Metaorganismen oder Holobionten, kooperative Gemeinschaften, zusammengesetzt aus einem grossen Wirt und vielen winzigen Partnern. Beide, der Wirt und sein Mikrobiom, bilden sozusagen eine verschworene Einheit. Keiner kann ohne den anderen existieren, ohne selbst in Schwierigkeiten zu geraten. Seltsam, dass den Lebenswissenschaftern die überragende Bedeutung der Kooperation ausgerechnet jetzt aufgeht, da in der Menschenwelt vieles auseinanderfällt oder auseinanderzufallen droht, was einst zusammengehörte, von Staaten bis hin zu Staatengemeinschaften. Ein Lehrstück?

Auch wenn es sich noch nicht herumgesprochen hat: Wir erleben eine wissenschaftliche Revolution, die in Biologie und Medizin noch für erhebliche Turbulenzen sorgen wird. Die neuen Erkenntnisse, so ein flammender Appell der Mikrobiomforscher, «sind ein Aufruf an alle Lebenswissenschafter, ihre Sicht auf die fundamentale Natur der Biosphäre signifikant zu verändern». Denn was für den Menschen und seine Verwandten gilt, findet sich bei allen komplexen Lebensformen, die diesen Planeten bevölkern, ob bei Pflanzen oder Tieren, ob im Wasser oder zu Lande, bei Gross ebenso wie bei Klein. Lebewesen sind keine Individuen im strengen Sinne – sie waren es vermutlich nie –, sondern sogenannte Metaorganismen oder Holobionten, kooperative Gemeinschaften, zusammengesetzt aus einem grossen Wirt und vielen winzigen Partnern. Beide, der Wirt und sein Mikrobiom, bilden sozusagen eine verschworene Einheit. Keiner kann ohne den anderen existieren, ohne selbst in Schwierigkeiten zu geraten. Seltsam, dass den Lebenswissenschaftern die überragende Bedeutung der Kooperation ausgerechnet jetzt aufgeht, da in der Menschenwelt vieles auseinanderfällt oder auseinanderzufallen droht, was einst zusammengehörte, von Staaten bis hin zu Staatengemeinschaften. Ein Lehrstück?

Schon die Initiatoren des von den National Institutes of Health in den Vereinigten Staaten initiierten und 2012 abgeschlossenen Human Microbiome Project wussten: Nur wenn man das Ganze betrachtet und kennt, den Wirt und sein Mikrobiom, kann man einen Organismus und seine Lebensäusserungen verstehen. Gerade wurde der Nachweis erbracht, dass der Ausbruch einer bestimmten Hautkrankheit nicht allein auf den Angriff irgendeines Bakterienbösewichts zurückgeht, sondern massgeblich von der Zusammensetzung der Hautmikrobengemeinschaft abhängt.

Das ist Wasser auf die Mühlen von Thomas C. G. Bosch, einem Biologen der Kieler Universität, der ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördertes Projekt über «Ursprung und Funktion von Metaorganismen» angestossen hat. «Krankheit ist multiorganismisch», wird Bosch nicht müde zu betonen. Und Gesundheit ist es natürlich auch. Die Vorstellung von einem Individuum, das alles aus sich selbst heraus schafft und regelt, vom Verdauen der Nahrung bis zur Abwehr feindlicher Bakterien, ist ein Mythos. Leben, das ist die zentrale Botschaft der Mikrobiomforschung, kann man nicht alleine.

Ein «dunkles» Reich

Was die moderne Mikrobiologie zutage fördert, hat mit der althergebrachten Vorstellung von einer Darm-, Mund- oder Hautflora so viel zu tun, wie die gefiederten und bepelzten Bewohner eines Zoos mit der Tierwelt des ganzen Planeten zu tun haben. Um Bakterien zu untersuchen und zu charakterisieren, musste man sie früher kultivieren, also im Labor auf geeigneten Substraten zur Teilung bringen. Die Petrischale mit den darin wachsenden Bakterienkolonien hat es zu ähnlicher Berühmtheit gebracht wie das schon sprichwörtliche Reagenzglas. Heute wissen die Forscher, dass auf diese Weise nur ein kleiner, nein winziger Teil des Mikrobenreiches erfasst wurde. 99 Prozent entgingen den Forschern, gewissermassen ein Reich dunkler Zellen, die sich im Labor nicht vermehren können und deshalb unsichtbar bleiben. Nun spürt man sie auf, anhand ihrer DNA und mithilfe modernster Technik. Und man findet sie überall, tief im Gestein, hoch in der Stratosphäre und aufs Engste vergesellschaftet mit anderen Lebewesen.

Wie diese Mikroben aussehen, werden wir vielleicht nie erfahren. Man kennt nur Teile ihrer Erbsubstanz. In der Regel reicht das aber, um mithilfe der stetig wachsenden Genom-Datenbanken ihre verwandtschaftliche Zugehörigkeit zu bestimmen und Aussagen über ihre Fähigkeiten und Eigenschaften zu treffen.

Wir, die menschlichen Holobionten oder humanen Metaorganismen, bestehen aus einem der Primatenlinie entstammenden Wirt und mindestens zehntausend Mikrobenarten, an erster Stelle Bakterien, aber auch Archaeen, tierischen Einzellern und Pilzen – von Viren ganz zu schweigen. Die Zahl der insgesamt auf und in Menschen lebenden Mikrobenspezies dürfte aber noch weit höher liegen, denn zwischen den mikrobiellen Partnern eines Schweizer Bergbauern und denen eines Batwa-Pygmäen aus Rwanda liegen Welten.

Entscheidend ist, dass die richtigen Partner zueinanderfinden. Dafür sorgen in den meisten Fällen die Mütter, ob bei Stinkwanzen oder beim Menschen. Wie wichtig der «Mikrobenerwerb» für den mütterlichen Metaorganismus ist, zeigt die verblüffende Tatsache, dass die drittgrösste Fraktion der Muttermilch, die sogenannten Humanen Milch-Oligosaccharide, gar nicht für das Baby gedacht sind – es kann diese Stoffe nicht verwerten –, sondern für seine wohltätigen Darmbewohner. Können diese den Körper in den ersten Lebensmonaten nicht besiedeln, drohen lebenslange Schäden, gelangen weder die Darmwand noch Immun- und Nervensystem zur Reife.

Interagieren Menschen, bekommen es also ganze Ökosysteme miteinander zu tun. Während eines leidenschaftlichen Kusses werden bis zu achtzig Millionen Bakterien ausgetauscht. Zu dauerhaften Veränderungen der Mundflora führt das allerdings nur, wenn sehr viel und ausdauernd geküsst wird. Im Zuge des Home Microbiome Project der University of Chicago konnten Forscher zeigen, dass es nach einem Umzug nur Stunden dauert, bis altes und neues Domizil mikrobiologisch nicht mehr zu unterscheiden sind. Hat die Tatsache, dass der Metaorganismus, zu dem wir «ich» sagen, eine Weile braucht, um sich an einem Ort heimisch zu fühlen, etwa auch damit zu tun, dass er ihn erst mit seinem Mikrobiom in Besitz nehmen muss?

Betreten Studierende einen Seminarraum, steigt die Bakterienkonzentration in der Raumluft in andere Grössenordnungen, auch weil die mikrobiologische Altlast aufgewirbelt wird, die sich im Bodenstaub abgelagert hat. Gehüllt in eine dichte Wolke unserer Partnerzellen, wandeln wir durch die Welt und treffen und durchdringen dabei verwandte und fremde Mikrobiomwolken. Es ist ein permanentes Kommen und Gehen von Bakterien, unter die sich auch die schwarzen Schafe mischen. Ihre Chancen, einem Metaorganismus Schaden zuzufügen, sind umso geringer, je intakter dessen Mikrobiom und das Immunsystem sind.

Bakterien, das wissen Mikrobiologen seit langem, können miteinander kommunizieren. Diese chemische Sprache ist uralt und wird, wegen der langen Koevolution, auch innerhalb der Metaorganismen verstanden. Ein Drittel der Stoffwechselverbindungen in unserem Blut ist nichtmenschlichen Ursprungs, darunter sind viele Botenstoffe der Körpermikroben, die sich an ihresgleichen oder an Zellen des Wirtes richten.

Die durch neurobiologische Befunde angeheizte Debatte über den freien Willen bekommt durch die Mikrobiomforschung neue Nahrung, denn es kann kaum ein Zweifel bestehen: Körpermikroben können ihren Wirt manipulieren – oder sprechen wir besser neutral von Beeinflussung. Wenn Sie zum Beispiel Heisshunger auf Schokolade entwickeln – wer steckt hinter diesem Wunsch, Sie, der Wirt, oder Teile Ihres Darmmikrobioms, das sich durch Ihre Ernährungsgewohnheiten geformt hat?

Ohne Alternative

Die Fragen nach dem Wie, dem Ausmass und dem Zweck dieser Beeinflussung gehören zu den spannendsten, die von der modernen Mikrobiomforschung aufgeworfen werden. Es gibt eine schnelle, mehrspurige Datenautobahn zwischen Darm und Gehirn, die sogenannte Darm-Gehirn-Achse. Wozu dient sie? Unlängst hat eine Berliner Forscherin gezeigt, dass das Gedächtnis von Mäusen bei Beeinträchtigung ihrer Darmmikroben nachlässt. Fehlen die kleinen Helfer, entstehen im Hippocampus kaum noch neue Nervenzellen. Bakterien mischen auch kräftig bei der nonverbalen Kommunikation zwischen verschiedenen Metaorganismen mit, sei es bei Menschen oder Hyänen. Für beide liegen dazu einige faszinierende Studien vor. Es sind Bakterien, die durch Fermentation aus primär geruchlosen Körpersekreten wie dem Achselschweiss stark riechende Duftstoffe produzieren.

Vielleicht kommt die Botschaft, dass Arbeitsteilung, Kooperation und Partnerschaft fundamentale Merkmale aller Lebewesen sind, gerade recht. Noch steht die Mikrobiomforschung am Anfang ihrer Entwicklung, eines ist aber schon jetzt klar: Zum Miteinander gibt es keine Alternative. Wir haben allen Grund, die Mikroben, die zu unserer metaorganismischen Existenz gehören, zu schonen und wertzuschätzen. In diesem Sinne: Mögen unsere Symbionten noch lange mit uns sein!

Dr. Bernhard Kegel lebt in Berlin und ist Biologe und Wissenschaftspublizist. Im vergangenen Jahr ist sein Buch «Die Herrscher der Welt – Wie Mikroben unser Leben bestimmen» (bei DuMont) erschienen.